データマネジメントプラン(DMP)の作成等に関するFAQ一覧

◇データマネジメントプラン(DMP)の作成等に関するFAQ◇

以下以外のFAQ一覧はこちらから

☆非常に多いご質問☆

Q1.メタデータとは何ですか

A1.メタデータ(Metadata)とは、データの内容や構造、作成方法などを説明する情報のことです。簡単に言うと、「データについてのデータ」です。DMP作成時においては、「データの目次」あるいは予算申請書のFigureに対する Caption のようなものです。

研究開始前のDMPは「研究計画用メタデータ」に位置付けられます。研究の進捗とともにメタデータは変わるのが自然です。具体的には、研究中に必要な「データ管理用メタデータ」、データ公開時に登録のために付ける「公開用メタデータ」、さらにその後に検索しやすいように「検索用メタデータ」を付ける場合もあります。どれもメタデータと呼ばれますが、項目や記述内容は必ずしも同じではありません。どの文脈でメタデータと呼んでいるのかを注意する必要があります。

科研費の報告書で求められるメタデータは公開済(もしくは公開間近)の場合には「公開用メタデータ」の項目が求められ、題目や説明だけでなく、公開場所(doi, url, handleなど)とデータベース名の項目も必要です。つまり、研究開始前のメタデータよりも詳しくなるのが必然である一方、計画の変更等で、データの利活用の方針が変わることも多いと考えられます。データそのものを公開できない、もしくは公開しない場合でも、メタデータのみを公開することも可能です。

OSSでは、メタデータの更新記録が日付とともに保存されるので、ご活用ください。

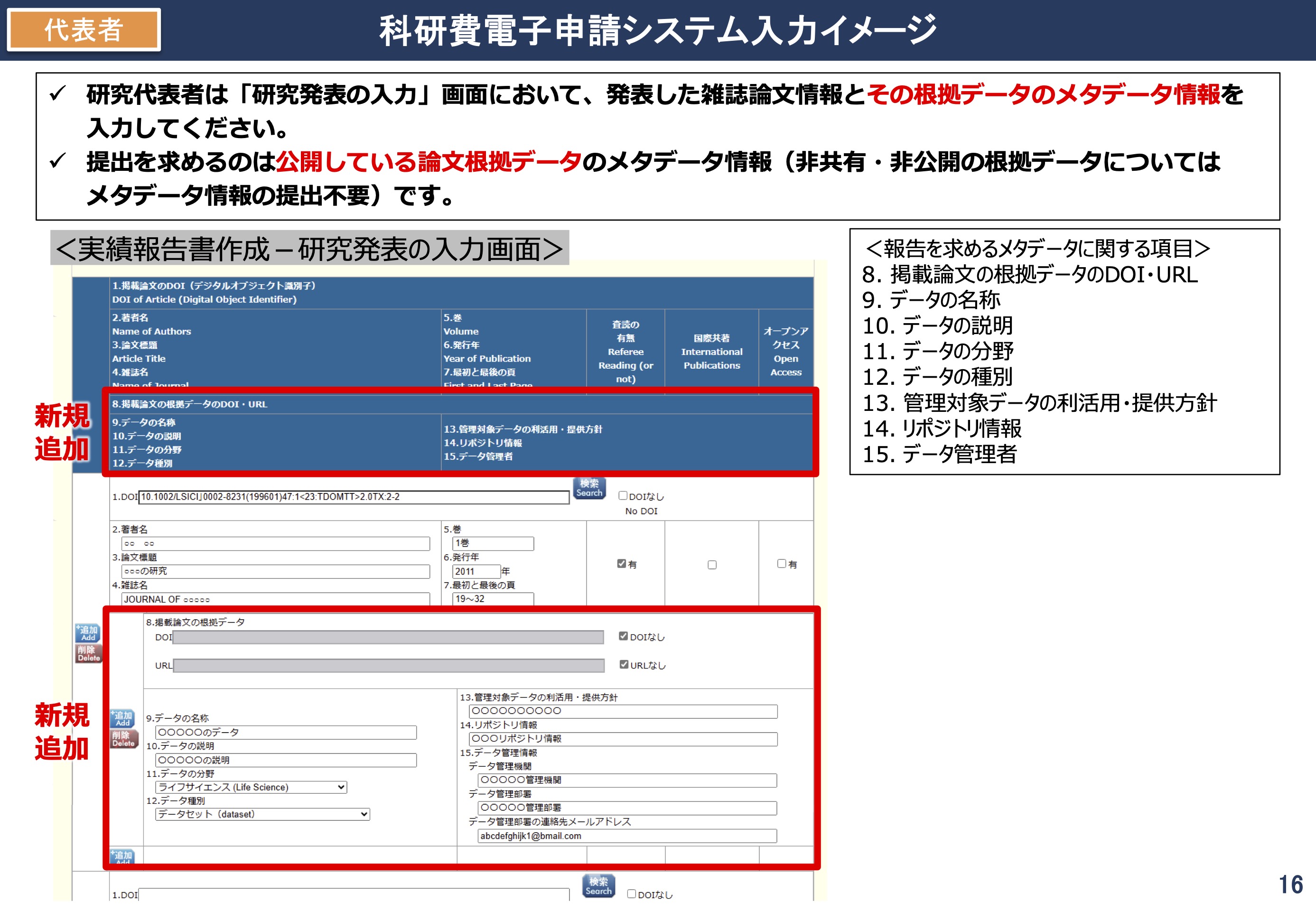

Q2.では、科研費の実績報告書に求められているメタデータは何ですか?また何を記載したら良いのでしょうか?

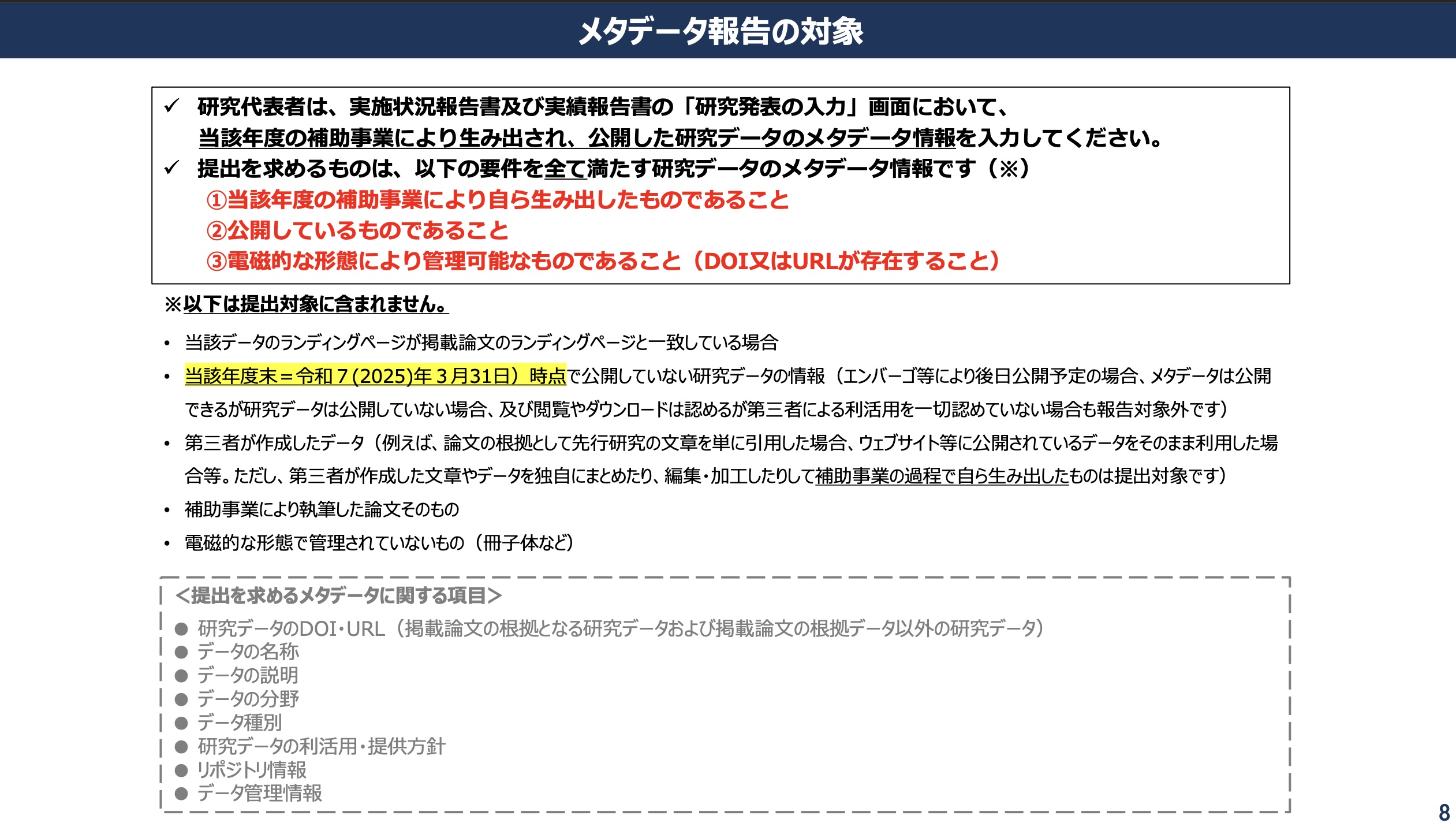

A2.2026年1月に科研費における研究データの管理・利活用について日本学術振興会から示されました。それによると、DMPに記載する管理対象データの全てを実績報告書に記載するのではなく、以下の要件を全て満たす公開研究データのメタデータ情報を報告書に記載する対象と定義されています。

1 該年度の補助事業により自ら生み出したものであること

2 公開しているものであること

3 電磁的な形態により管理可能なものであること(DOI又はURLが存在すること)

昨年度との大きな違い、厳格化された点は以下の通りです。

1. DOI/URL両方なし=そもそも報告対象外

2. エンバーゴ付きは対象外

• 年度末時点で公開していないデータ

• エンバーゴ設定中

• 利活用を一切認めていないデータ

3. 掲載論文と同じランディングページ上にしか公開していない根拠データは報告対象外

4. 単に引用した既存データ

5. 公開ウェブデータをそのまま利用

6. 入力項目のガイドの明確化(以下をご覧ください)

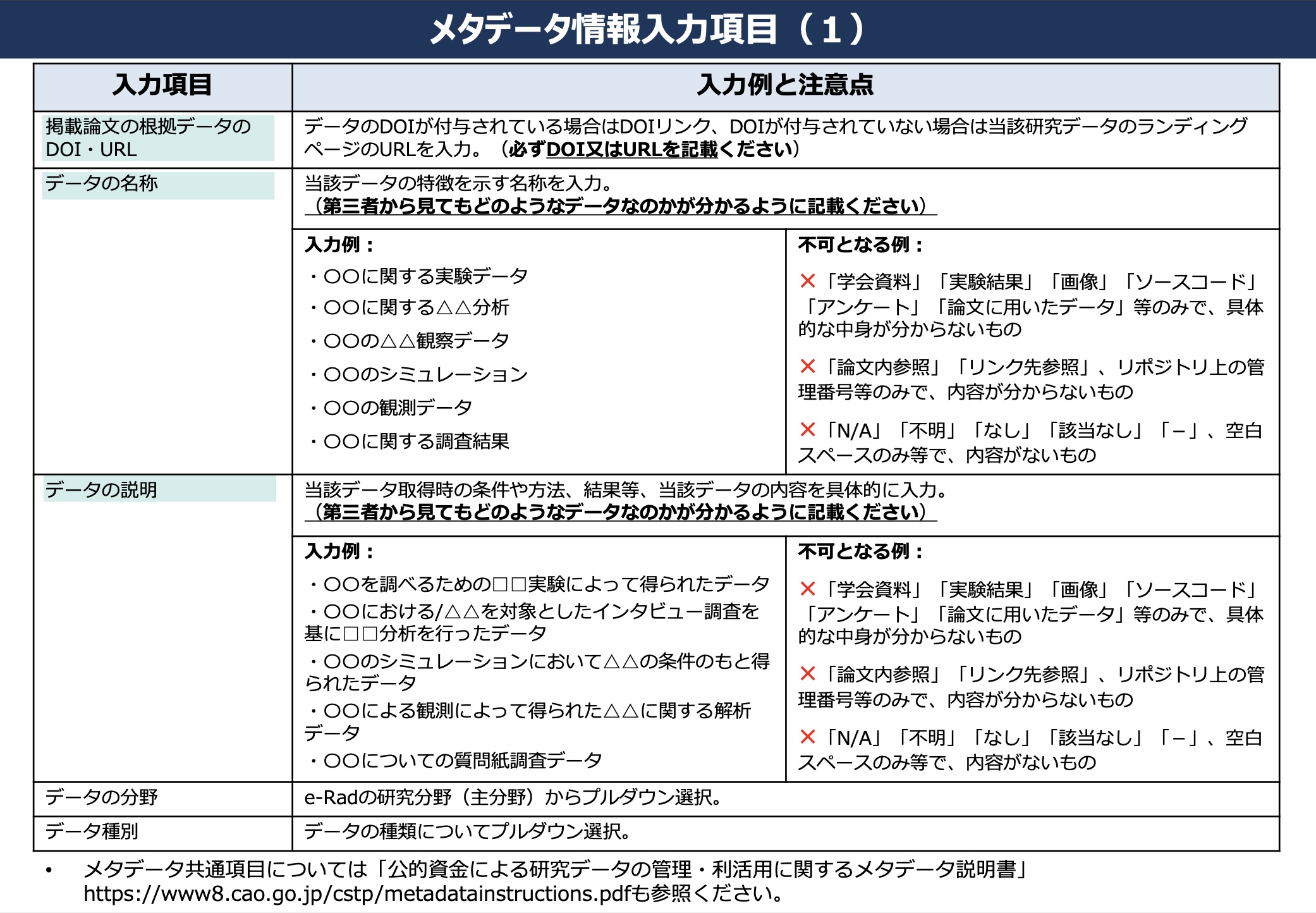

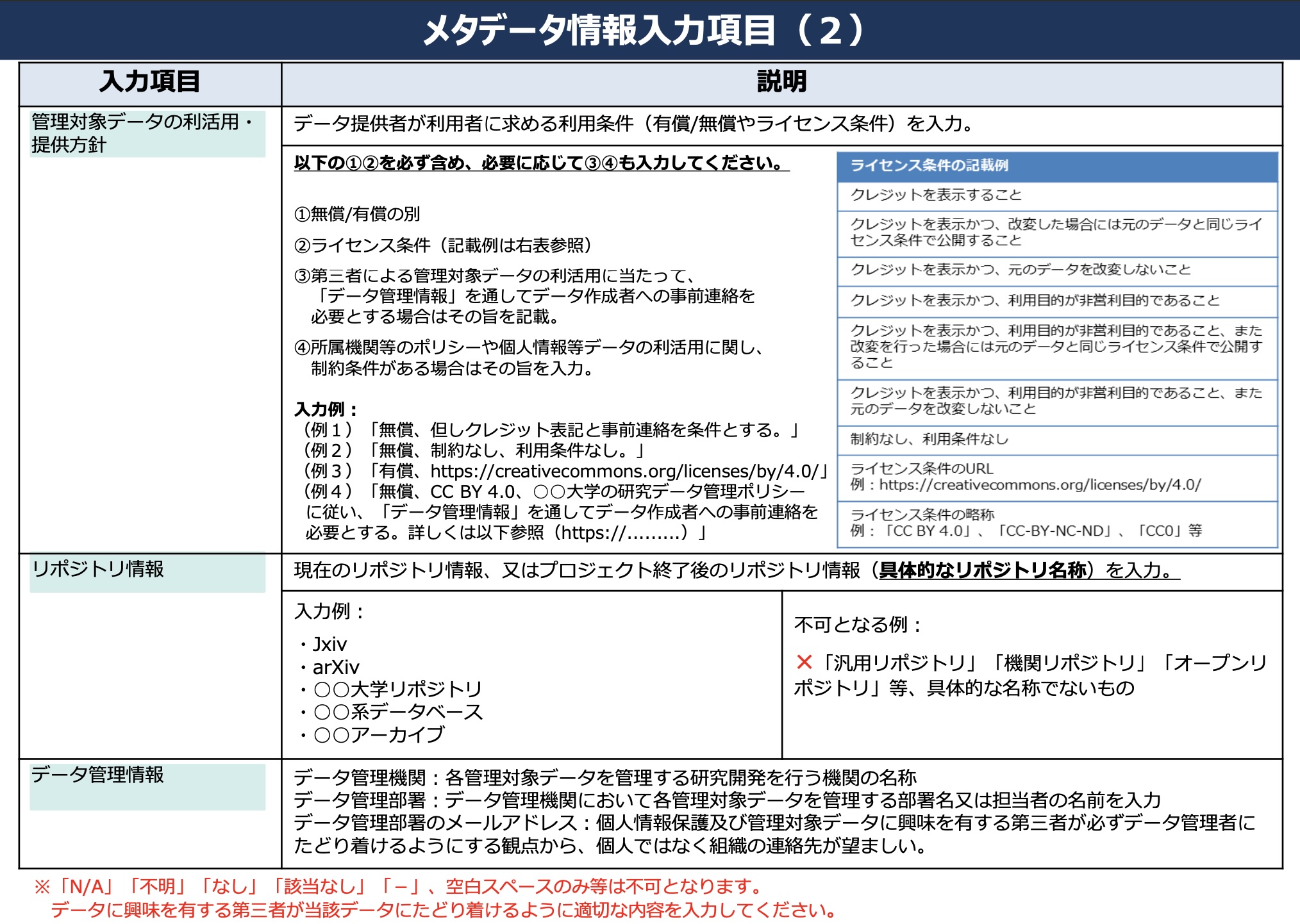

具体的な記載方法も以下のように示されています。

Q3.「公開している論文根拠データ」は存在しないのですが、どのように科研費の実績報告書に記載すれば良いですか?

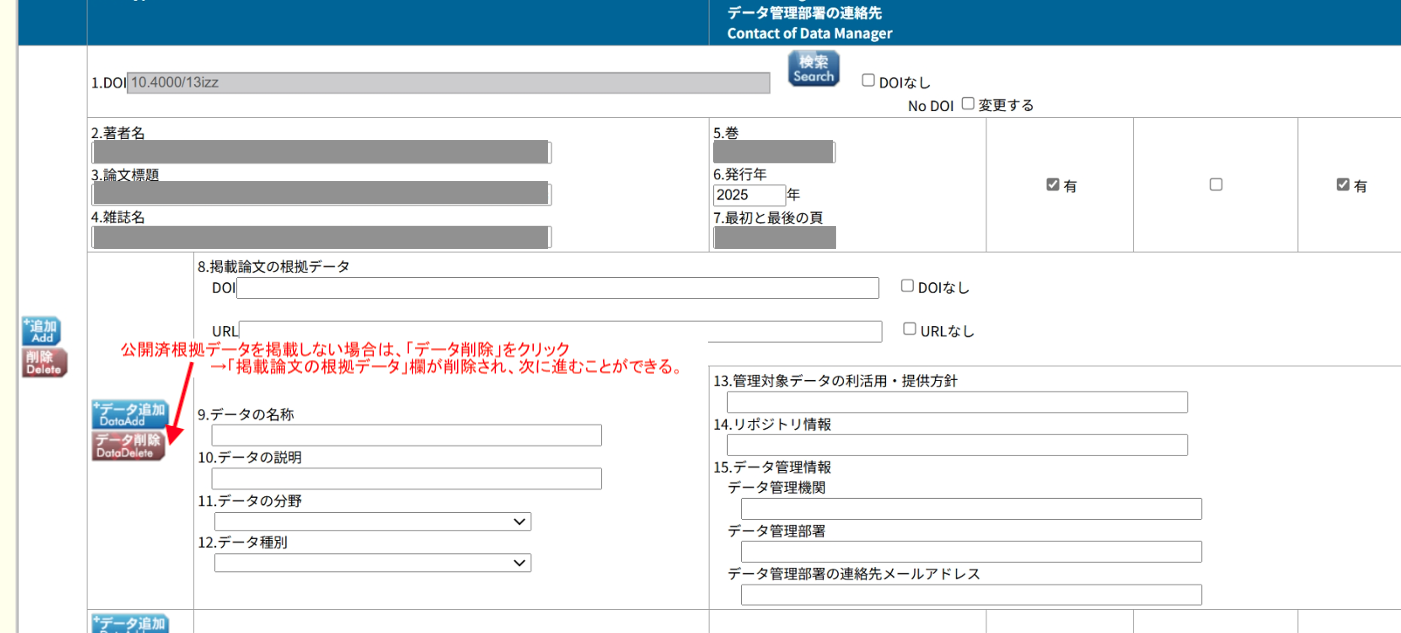

A3.今回の2024年度分の報告書において、記載が求められているのは、「公開している論文根拠データ」のメタデータに限られており、「非共有・非公開の根拠データについてはメタデータ情報」を記載する必要はありません。下の図の、赤矢印の先の「データ削除」をクリックしてください。

すると、「掲載論文の根拠データ」欄が削除され、次に進むことができます。

Q4.オープンサイエンスといわれていますが、すべてのデータをオープンにしなければならないのですか?

A4.すべてのデータをオープンにする必要はありませんし、一方でオープンにしてはいけないデータも存在します。法令に遵守するのはもちろん、研究者の

戦略と判断に基づいて、公開、非公開の選択を行ってください。

また、メタデータを公開して、データへのアクセスについては、条件によって認める「制限公開」という考え方もあります。

データを公開する場合は、金沢大学のルールに従ってください。

Q5.DMPを大学へ提出しなければならないのはどんな時ですか?

A5.以下の3つの場合です。OSSを用いて提出してください。

①学術データを公開する場合(将来、公開等の予定がある場合を含む)

②学術データに個人情報が含まれる場合

③その他本学が指定する条件にあてはまる場合(科研費など資金配分機関から作成が義務付けられている場合は、本学に提出する条件です。)

Q6.データの保管を必ずGakuNiN RDMで行わなければいけませんか?

A6.GakuNiN RDMで認証される学術データ管理基盤システム(ARCADE2) は金沢大学として提供するストレージの一つです。必ずしもGakuNin RDMを使用する必要はありません。

<GakuNiN RDMを用いるメリット>

①他の学術機関の研究者とファイルごとに条件を決めて共有することができる。

②ある時点でのファイルの存在を証明する証跡管理機能等が整備されている。

③pythonなどをアドオンで利用できる機能がある。

Q6.文系の研究者です。実験等を伴わない文系の研究の場合、どのようなものが研究データに該当しますか。

A6.文系の研究においても、研究の過程で収集・生成され、成果の根拠となる記録や情報は「研究データ」に該当します。(以下具体例)

・インタビュー記録:音声データ、文字起こし、分析メモなど

・アンケート結果:調査票、回答データ(Excel等)、集計結果

・文献調査メモ:抜き書き、ノート、参照文献のリスト、展覧会の出品リストなど

・歴史資料の整理データ:史料目録、年代順リスト、デジタル化画像とそのメタデータ

・言語資料:音声録音、語彙リスト、方言調査結果など

・フィールドノート:現地調査の記録、観察メモ、現地地図など

・分析用データベース:テキストデータベース、コード化された資料など

・統計分析用データ:公開データを加工・分析したデータセット

・翻刻・校訂の作業記録:元資料との比較表、注釈、作業プロセスの記録

文系・理系に限らず、研究活動の中で得られたデータは、広く研究データとみなされます。個人情報・著作権・機関の方針に則って、「再利用可能な情報」のうち、公開・共有可能なものは、未来の研究のために公開(メタデータのみを公開する「制限公開」を含む)提供を検討ください。

一方で、再利用や公開・共有可能でないものは、管理対象データになりますので、DMPに記載し、非共有・非公開データとして適切に管理ください。

特に、共同研究者や第三者から共有、または提供された非公開の機微データについては、DMPの「2.本研究において提供を受けるデータについて」の項目に機微データの存在の有無、データ利用の条件を記載して、その条件に従った管理を行なってください。(公開データを収集して利用する場合については、この項目には記載せず、「3.本研究によって取得・収集される学術データについて」の項目に記載してください。)

◇メタデータの記載に関しても、不明点がある場合、以下の窓口までご連絡をください◇

問い合わせフォーム