データ公開・共有・提供する場合

◇1 学術データの公開等に関する基本的な考え方◇

本学の学術データマネジメントポリシー第9条では、「本学は、学術データを可能な限り、かつ長期にわたって公開等を行い、また、研究者等にそのような公開等を推奨することを通じて、学術データに基づく学術の継承及び発展、学術研究成果の社会への還元、学術研究成果の再現性の向上及び学術研究活動の透明性向上を目的として学術データの学術研究利用等を行う。」と規定しております。

この方針に沿って、本学は学術データの公開等を可能な限り推進していくことを考えております。

他方で、公開等に適さない学術データも当然存在するされるため、公開等の対象となる学術データは、「DMP対象学術データ」に限定しております(本ポリシー第11条第1項)。

◇2 DMP対象学術データの公開等の方法◇

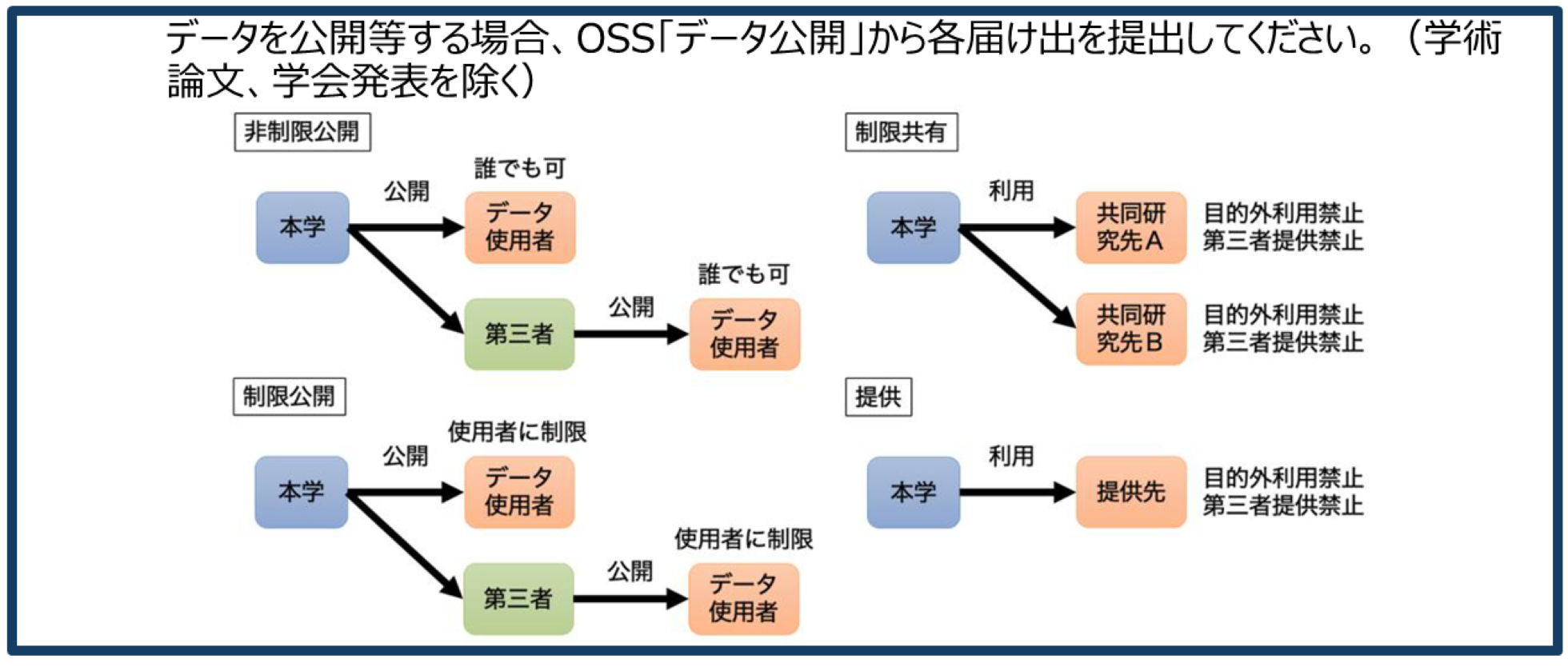

本学は、DMP対象学術データを公開等する場合、以下のいずれかの方法を選択していただくことになります(本ポリシー第11条第2項)。

その把握を行うため、学術データの一定の範囲のものについて、研究者等にDMPを提出していただくことになります(本ポリシー第4条)。

1. 非制限公開

2. 制限公開

3. 制限共有

4. 提供

◇3 非制限公開又は制限公開の原則◇

実施細則第18条第3項で「研究者等は、学術研究課題における研究期間が終了した時点で、DMP対象学術データの性質上公開等が適さない場合を除いて、制限公開又は非制限公開の方法でDMP対象学術データを公開しなければならない。」と規定しているように、DMP対象学術データについて、原則として公開の方針を本学として採用しております。

ただし、DMP対象学術データであれば、どのようなものでも非制限公開又は制限公開の方法で公開していくという趣旨ではなく、「DMP対象学術データの性質上公開等が適さない場合」の柔軟な解釈で、公開等に適さないものを非制限公開又は制限公開の対象から除外する運用で対応させて頂きます。

◇4 研究の進捗状況に応じた公開方法の変更◇

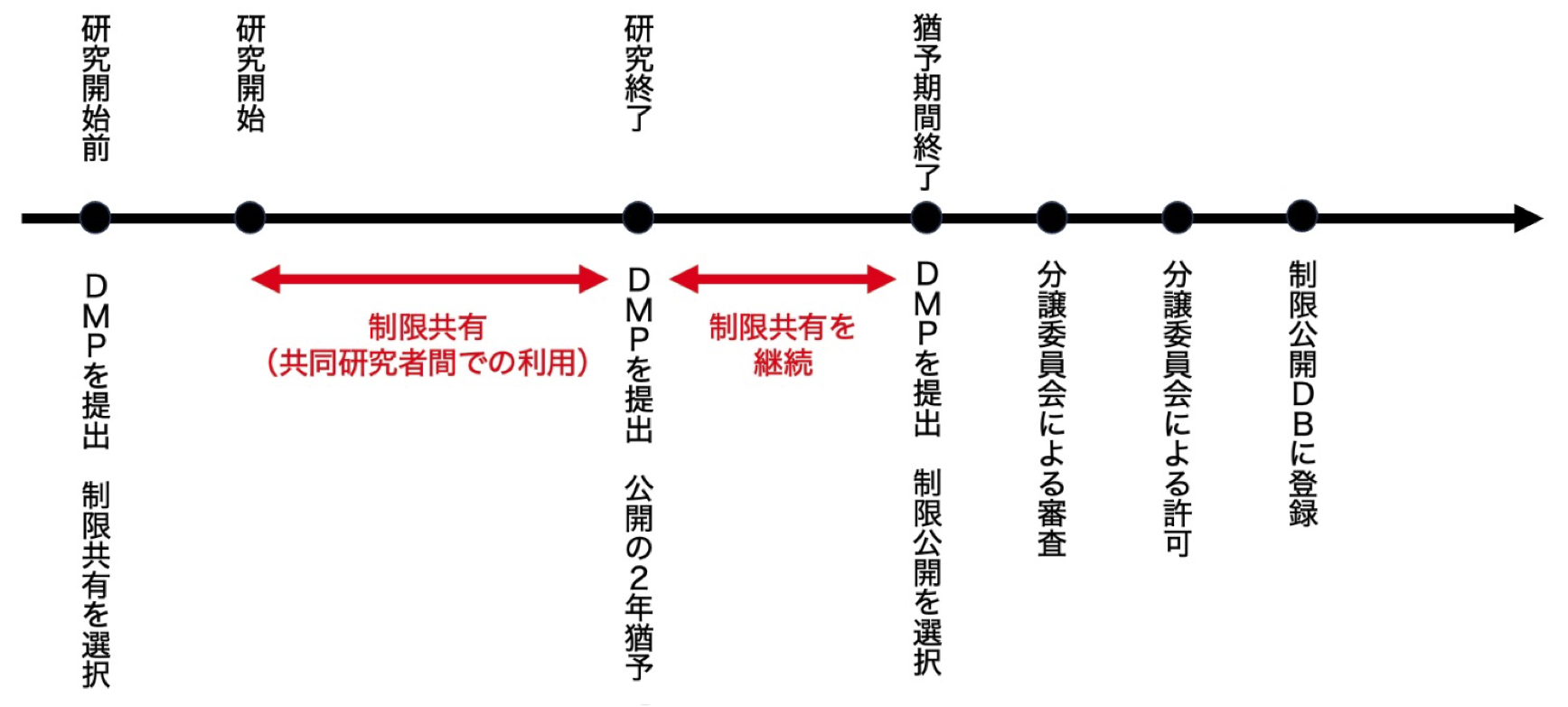

DMP対象学術データについて、いずれの方法を選択するかは、研究開始時のDMPに記載していただくことになります。

例えば、研究期間中に、DMP対象学術データを非制限公開で公開をする場合は、研究開始時のDMPにその旨を記載し、提出して頂きます。

また、研究の開始前や研究の開始の途中では、どのような学術データを取得又は生成できるのか不明な場合もあります。その場合は、学術データの公開等の方針が変わった段階でDMPの内容を更新していただくことでご対応頂きます。例えば、DMP対象学術データについて、研究開始時のDMPでは非公開で対応する旨を記載していた場合に、研究期間中に、他の共同研究先との間でデータを相互利用する方針に変わった場合、DMPを更新して頂き、DMP対象学術データについて「制限共有」で公開等をしていく旨を記載し、提出して頂きます(実施細則第18条第2項)。

研究期間が終了した時点で、研究者等には、再度DMPを更新して頂き、研究期間が終了した後のDMP対象学術データの公開等の方法を選択して頂きます。3で説明したように、本学は、DMP対象学術データについて、原則として公開の方針を採用しておりますので、DMP対象学術データの性質上公開等が適さない場合を除いて、この時点で、制限公開又は非制限公開の方法でDMP対象学術データを公開することを選択していただくことになります(実施細則第18条第3項本文)。

DMP対象学術データの性質上公開等が適さない場合とは、例えば、DMP対象学術データを公開等することが個人情報保護法に違反する場合や、第三者との契約でDMP対象学術データの公開等が制限されている場合などがあります。

しかしながら、DMP対象学術データの性質上、公開等が適する場合であったとしても、論文発表や特許出願等のために、研究期間が終了した時点で、速やかに制限公開又は非制限公開の方法を取ることが適当でないケースも予想されます。

そのため、実施細則第18条第3項但書において、「学術研究課題における研究期間が終了した時点から2年間又は学術研究課題における成果の公表時のいずれか早い時点(以下、この期間を「猶予期間」という。)まで、研究者等は、DMPを提出することで第1項の研究期間中の公開等又は非公開の方法を継続できる。」ことを定めています。DMP対象学術データの制限公開又は非制限公開を行わない「猶予期間」を申請する場合、研究者等は、DMPを更新してその旨を該当箇所に記載して本学に提出してください。

さらに、同条第4項において、この猶予期間は、研究期間が終了した時から最長4年まで延長できることも定めています。

つまり、DMP対象学術データの性質上、公開等が適する場合であったとしても、DMPを提出することで、最長4年間は、制限公開又は非制限公開の方法をとらずに、制限共有や非公開の方法を取ることができるという意味です。

具体例として、研究開始時点で制限共有を採用し、研究終了時点において公開を2年間猶予する旨を申告し、その後、DMP対象学術データを制限公開の方法で公開する場合の手順を以下に示します。

◇5 データ分譲委員会による審査◇

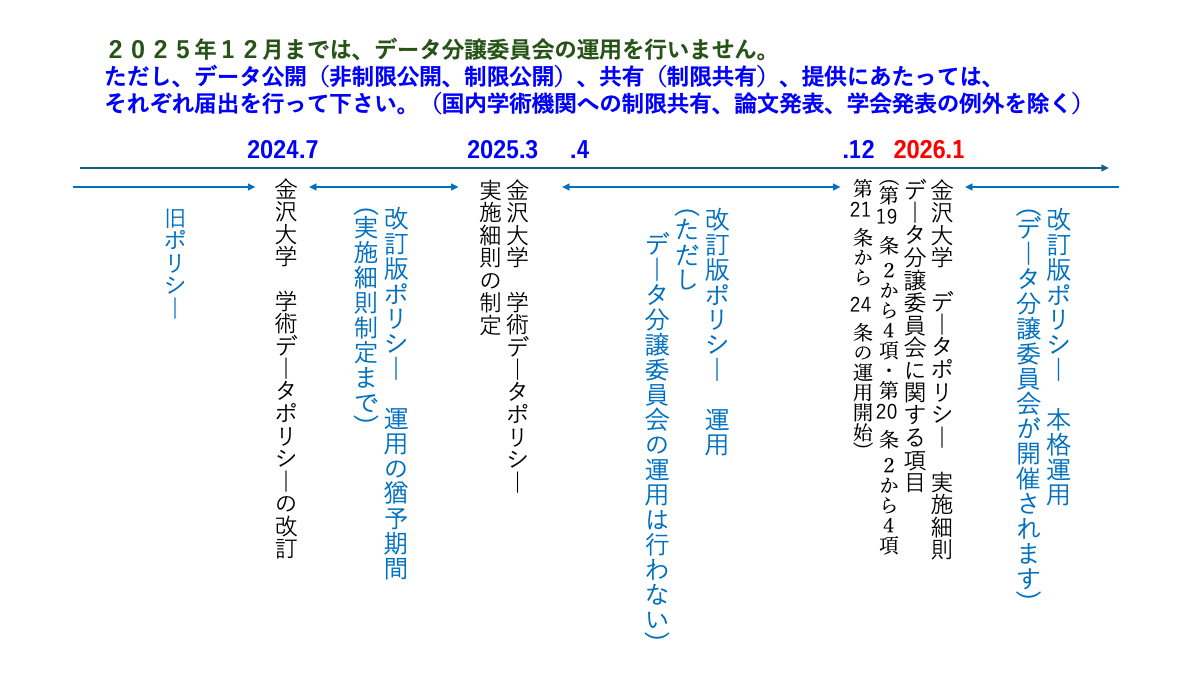

本学がDMP対象学術データを公開等する場合、その公開等が法令等に基づいて適法なものか否かを審査したうえで、公開等を行う必要があります。そのため、本学は、DMP対象学術データの公開等にあたり、原則として、データ分譲委員会における審査を経なければ、公開等ができないとしております(本ポリシー第12条)。

まず、DMP対象学術データを非制限公開又は制限公開の方法で公開する場合、本学が管理するリポジトリであるか、第三者が管理するリポジトリであるかを問わず、DMP対象学術データをリポジトリに登録する前にデータ分譲委員会の審査が必要になります(実施細則第19条第1項)。なお、データ分譲委員会の審査で公開等について承諾が得られるまではDMP対象学術データをリポジトリに登録することはできませんので、ご注意ください。

次に、DMP対象学術データについて制限共有の方法をとる場合も、同様であり、原則として、DMP対象学術データをリポジトリに登録する前にデータ分譲委員会の審査が必要になります(実施細則第20条第1項)。

ただし、DMP対象学術データが、以下のいずれかに該当する場合は、研究者等の便宜を考慮して、制限共有の方法をとるためのデータ分譲委員会の審査を省略し、本学の担当部局の判断で制限共有の方法を取ることができます(実施細則第20条第2項)。データ分譲委員会の審査は省略できますが、研究者等の判断のみで制限共有の方法を取ることはできず、OSSによる大学への「データ制限共有届」の提出が必要ですので、ご注意ください。

1. 個人情報を含まない場合

2. 医療情報を含まない場合

3. 制限共有の方法に基づきDMP対象学術データを使用する者が学術研究機関のみである場合

4. 制限共有の方法に基づきDMP対象学術データを使用する者が、本学との間で共同研究に関する契約を締結し、DMP対象学術データをその契約の範囲内で学術研究の目的で利用する場合

5. その他本学が指定する場合

なお、DMP対象学術データについて制限共有の方法を取る場合、制限共有に基づきDMP対象学術データを利用する者(以下、「制限共有先」といいます。)との間で、少なくともDMP対象学術データの第三者提供を禁止しなければならない点もご注意ください(実施細則第20条第4項、本ポリシー第13条)。この第三者提供の禁止は、例えば、制限共有先との間の共同研究契約等において、その旨を規定する方法などを通じて行ってください。

最後に、DMP対象学術データの提供をする場合ですが、リポジトリへの登録時ではなく、実際にDMP対象学術データを提供する時点に先立って、データ分譲委員会の審査が必要になります(実施細則第21条第1項)。それ以外は、DMP対象学術データを制限共有する場合と同様です(実施細則第21条第2項から第4項、本ポリシー第13条)。

実施細則第3条第2項及び3項に定める、研究者等が、論文発表又は学会発表その他学術研究の成果の発表(以下、「学術成果発表」という。)を目的として、学術成果発表のために必要な範囲で学術データを公開等する場合、同条項が定める要件を充たせば、その時点ではDMP「非」対象学術データとなるため、その学術成果発表を目的とする公開等の限りにおいて、データ分譲委員会の審査は不要となります(実施細則第3条第4項)。

ただし、学術成果発表の目的以外で公開等をする場合は、DMP対象学術データとなり、データ分譲委員会の審査が必要になる場合がありますので、ご注意ください。

データ分譲委員会における審査の項目は、実施細則第19条から第21条、及びデータ分譲委員会設置・運営要綱も合わせてご確認ください。

なお、DMP対象学術データが医療情報を含む場合、本学の倫理審査委員会の審査も必要になりますので、その点も合わせて手続を行ってください(実施細則第25条)。

◇6 DMP非対象学術データの公開等◇

研究者等が、研究開始時点ではDMP非対象学術データとして取り扱うことにしていたものを、研究の進捗に応じて公開等を行いたいと考える場合が想定されます。

その場合は、実施細則第3条第1号の「学術データを公開等する場合」に該当しますので、公開等を行う前に、DMPを本学に提出していただく必要があり、公開等を行おうとした時点から、DMP非対象学術データであったものが、DMP対象学術データに性質が変わることになります。

研究者は、DMP対象学術データに性質が変わったものについて、それ以降はDMP対象学術データとして取り扱っていただくことになります。

◇7 公開等を行うためのリポジトリ◇

研究者等がDMP対象学術データの公開等を行う場合、研究者等は、本学が管理するリポジトリ、第三者が管理するリポジトリのいずれも使用することができます(本ポリシー第11条第3項、実施細則第17条第1項)。ただし、第三者が管理するリポジトリが、本学が定める基準に適合しない場合も十分ありえますので、どのようなリポジトリを使用して公開等するかは本学と研究者等との協議で決定させて頂きます(本ポリシー第11条第4項、実施細則第19条から第21条)。

◇8 第三者からDMP対象学術データの利用申請があった場合◇

DMP対象学術データについて、本学はメタデータを公開するため、そのメタデータを確認した第三者が本学に対して、そのメタデータに関するDMP対象学術データの提供を求める場合が考えられます。

その場合、本学は、そのDMP対象学術データを管理する研究者等の意思に反して、DMP対象学術データをその第三者に提供することはありません。第三者からのDMP対象学術データの利用申請があった場合、まず、そのDMP対象学術データを管理する研究者等に利用申請があった旨の通知を行います。そのうえで、研究者の意向に従い、その第三者に署名を求める「学術データ使用許諾契約書」の記載内容も考慮の上、DMP対象学術データの利用の可否を判断します(実施細則第22条第1項及び第2項)。

その判断基準に基づき、更なる審査が必要となった場合は、データ分譲委員会の審査を経て、DMP対象学術データを第三者に利用させることが最終的に認められます(実施細則第22条第3項)。

※ ここに述べた、DMP対象学術データを提供する場合、OSSによる大学への「データ提供届」の提出が必要です。データ提供の際には、企業等に「学術データ使用許諾契約書」に基づく契約を締結することになります。